Qué terrible destino ser humano

y no poder zafarse.Qué terrible vivir un sino de animales

con corazón de dioses.Marian Quintillá

En el comienzo fueron las redes neuronales

Hace un porrón de años, cuando aún tenía pelo y soñaba con convertirme en un afamado bioingeniero (algo que en aquel momento estaba más cerca de la ciencia-ficción que de un futuro profesional), una profesora de neuroanatomía nos ofrecía una apasionada explicación de la intrincada y enrevesada interconexión de las vías y los centros neuronales, junto con las funciones desempeñadas por cada uno de ellos. El sistema nervioso aparecía, a nuestros ojos ingenieriles, como una sofisticada máquina de redes electroquímicas, en la cual las decisiones vitales no eran sino resultado del procesamiento y la confluencia de múltiples señales neurológicas y, por lo tanto, de toda la información codificada en las mismas.

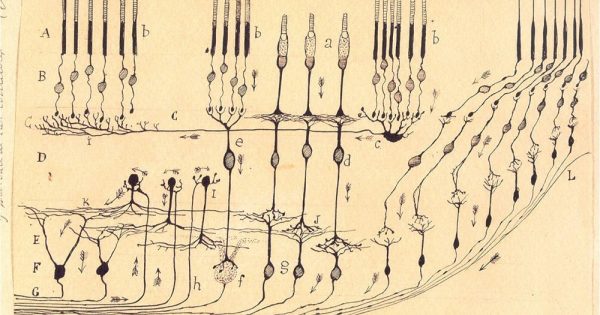

Dibujo de Ramón y Cajal que muestra las estructuras e interconexiones de las células nerviosas en un tejido de retina.

Puedo recordar como si fuera ayer a nuestra profesora afirmando a pies juntillas que cualquier acción humana, desde la más trivial a la más trascendente, surge a partir de la integración del conjunto de impulsos que viajan por nuestro sistema nervioso, resultando en la única y óptima acción que dicho sistema es capaz de generar en un momento dado. Y que esto incluiría los actos que puedan parecer más terribles a nuestro juicio, como por ejemplo la decisión de acabar con la propia vida. Algo que no iría más allá de un error fatal en la programación de la máquina, determinado desde vaya usted a saber cuándo, resultado de vaya usted a saber qué fatídicas experiencias en el conjunto de interacciones con el entorno que suponen la vida de una persona.

En definitiva, un enfoque descarnadamente mecanicista pero que emergía de manera natural ante el hecho de estar observando el comportamiento humano bajo el microscopio. Un determinismo absoluto, producto de reacciones espontáneas más o menos azarosas pero que acaban con la más mínima posibilidad de la existencia de un hipotético «libre albedrío», el cual no sería más que una ilusión producida por la misma máquina.

Un panorama completamente desolador. Y sin embargo… algo no terminaba de encajar. Ilusión de libre albedrío, sí, vale, pero… ¿para qué? Y, sobre todo, una ilusión que la padece… ¿quién?

Ser… o suceder

Años más tarde caían en mis manos algunos textos de Gurdjieff que afirmaban con la misma rotundidad que nadie hace nada, que todo sucede, pues las personas no somos más que máquinas. A la vez, el método de trabajo basado en el eneagrama comenzaba a dejar al descubierto algunos de los engranajes de esta maquinaria, a la que empezamos a referirnos como el «ego». Afortunadamente, Gurdjieff dejaba espacio en este modelo para la existencia de un alma humana aunque, a diferencia de las tradiciones espirituales que nos son más cercanas, ésta ya no sería algo consustancial al ser humano, sino que debe ser construida en vida a través de un arduo trabajo.

Estoy casi convencido de que si mi vieja maestra de neuroanatomía escuchara tales ideas las rechazaría de plano, ya que no existe la más mínima evidencia científica que justifique la introducción de esta nueva entidad llamada alma.

Salvo por un pequeño detalle, a saber: Ese extraño y resbaladizo fenómeno al que venimos llamando consciencia.

El dilema de la hormiga

Pongamos un ejemplo sencillo: tenemos a las hormigas, capaces de crear complejas estructuras en la tierra, un ejemplo viviente de procesamiento de información distribuido entre una multitud de individuos interconectados entre sí. Pues bien ¿alguien se imagina a una hormiga siendo consciente de sí misma, fuera de los dibujos animados? Y no es que esté afirmando que no lo sea. La realidad es que no tengo la menor idea, pero ¿para qué demonios necesitaría una hormiga semejante cosa? De hecho, tenemos modelos informáticos capaces de simular el comportamiento de estos insectos y lo hacen bastante bien, sin consciencia ni nada. Y vale, es cierto que una hormiga por sí sola es un bicho bastante simple, con un sistema nervioso que no pasa de unos pocos cientos de miles de neuronas, pero no nos engañemos: basta con aumentar la escala unos pocos órdenes de magnitud para encontrarnos a nosotros mismos como especie. La pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente nos hace falta la consciencia? Y no es una pregunta retórica, pues conocemos de sobra la respuesta. Como mente-colmena somos mucho más eficientes (e incluso felices) en la medida en la que nos pasamos la vida sin enteramos de nada.

Pongamos un ejemplo sencillo: tenemos a las hormigas, capaces de crear complejas estructuras en la tierra, un ejemplo viviente de procesamiento de información distribuido entre una multitud de individuos interconectados entre sí. Pues bien ¿alguien se imagina a una hormiga siendo consciente de sí misma, fuera de los dibujos animados? Y no es que esté afirmando que no lo sea. La realidad es que no tengo la menor idea, pero ¿para qué demonios necesitaría una hormiga semejante cosa? De hecho, tenemos modelos informáticos capaces de simular el comportamiento de estos insectos y lo hacen bastante bien, sin consciencia ni nada. Y vale, es cierto que una hormiga por sí sola es un bicho bastante simple, con un sistema nervioso que no pasa de unos pocos cientos de miles de neuronas, pero no nos engañemos: basta con aumentar la escala unos pocos órdenes de magnitud para encontrarnos a nosotros mismos como especie. La pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente nos hace falta la consciencia? Y no es una pregunta retórica, pues conocemos de sobra la respuesta. Como mente-colmena somos mucho más eficientes (e incluso felices) en la medida en la que nos pasamos la vida sin enteramos de nada.

Así que, si todo se reduce a la máquina, va a resultar que para este viaje no hacían falta alforjas.

¿Animales o dioses?

Conviene apuntar, llegados a este punto, que el proceso descrito por Gurdjieff para construir un alma inmortal pasa necesariamente por el cultivo de, entre otras cosas, la consciencia. Y esto se consigue, a su vez, mediante la atención y, sobre todo, la voluntad. Voluntad para ser en lugar de conformarnos con, simplemente, suceder.

Tal es la esencia de las enseñanzas que Gurdjieff recogió en el sistema que llamó el «Cuarto Camino«. No deja de ser curioso que la atenta observación del ser humano desde la perspectiva más puramente mecanicista, lejos de hacernos caer en el nihilismo de aquella panda de existencialistas tristones sea lo que estimule, precisamente, un cierto despertar hacia la búsqueda de trascendencia y de sentido. Como si al hacernos conscientes de la máquina nos diéramos cuenta, justamente, de que no sólo y no siempre somos máquina, pues alguien más tiene que estar ahí para darse cuenta. Y hacerse cargo de ello.

Y así es como empezó todo

Pero no termina aquí. Si la máquina es el animal, con todas sus pulsiones grabadas a fuego en nuestros genes, hacerse cargo de ella implica elevarnos sobre nuestros impulsos y trascender nuestra propia naturaleza instintiva. No por nada la imagen que elegimos para presentar la última convocatoria del grupo de Argonautas era la de Hércules cogiendo por el cuello a una serpiente. Es decir, la voluntad humana agarrando al animal, ¿os acordáis? Así que la cosa sigue: una vez identificado el bicho, toca apañárselas con él para ganarle la partida. Pero eso… da para otro capítulo.

Hércules combatiendo a Aqueloo metamorfoseado en serpiente.

François-Joseph Bosio, Auguste, 1824, Museo del Louvre.

Fotografiado por un servidor en el 2011

Rush: Un final que más bien es un comienzo

Os dejo con una canción que me acompaña desde hace varias décadas, pero que adquirió especial relevancia hará unos diez años, cuando las circunstancias de la vida se hicieron lo suficientemente arduas como para que empezara a plantearme seriamente cómo es eso de irle ganando terreno al animal. Lleva como título «Prime mover», que en este contexto traduciríamos como «Primer motor». Para los curiosos, esta expresión hace referencia a la primera causa que postuló Aristóteles como origen de todas las demás causas que preceden a cualquier efecto y que más tarde la Escolástica reciclaría para identificarla con la divinidad. Curiosamente, la canción habla de causas y efectos, pero la primera causa no aparece por ningún lado, salvo en el título. Lo cual es bastante significativo ¿no os parece?

En cualquier caso, aquí os la dejo subtitulada por si queréis darle una vuelta, por eso de aproximarse al tema desde una perspectiva alternativa a lo puramente racional. Espero que os guste. Y que aprendamos a cabalgar el bicho. Nos vemos pronto, Argonautas.

David Magriñá

Deja tu comentario