Me gusta el cine de terror. A pesar de mi cobardía o quizás precisamente por ella. Imagino que, como carácter temeroso que soy, sentir miedo en el entorno seguro de un cine o del salón de mi casa es un auténtico lujo. El miedo es una emoción curiosa. Confieso que me resulta excitante cuando soy yo quien lo busca aunque muy paralizante cuando, eventualmente, es él quien me encuentra a mí. Sea como sea, el caso es que entre mi colección de películas no faltan unas cuantas de este género.

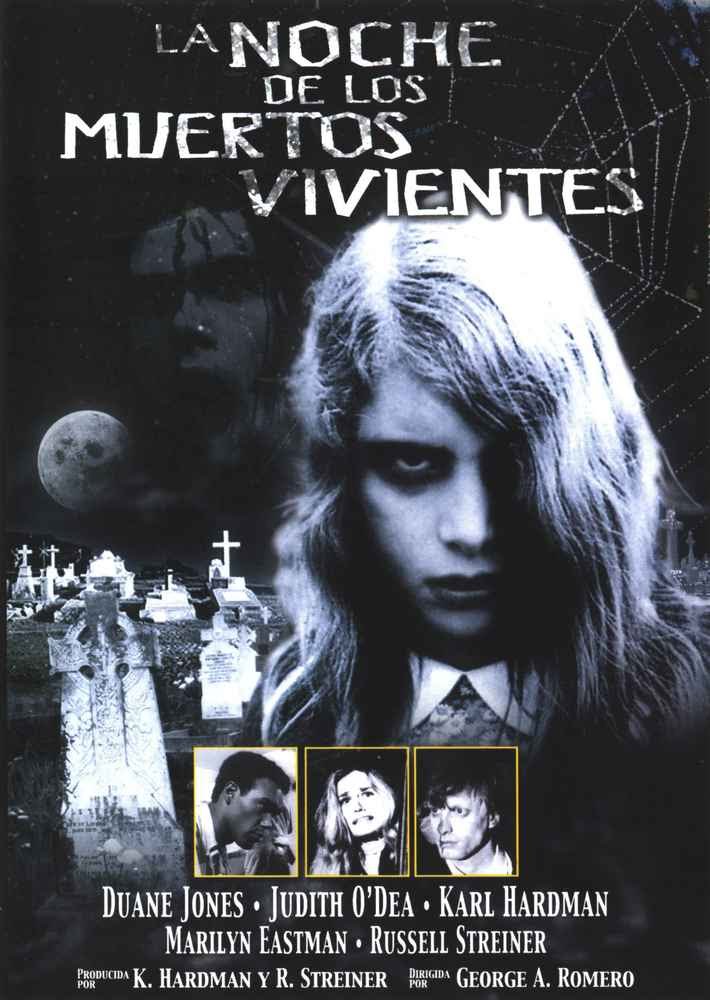

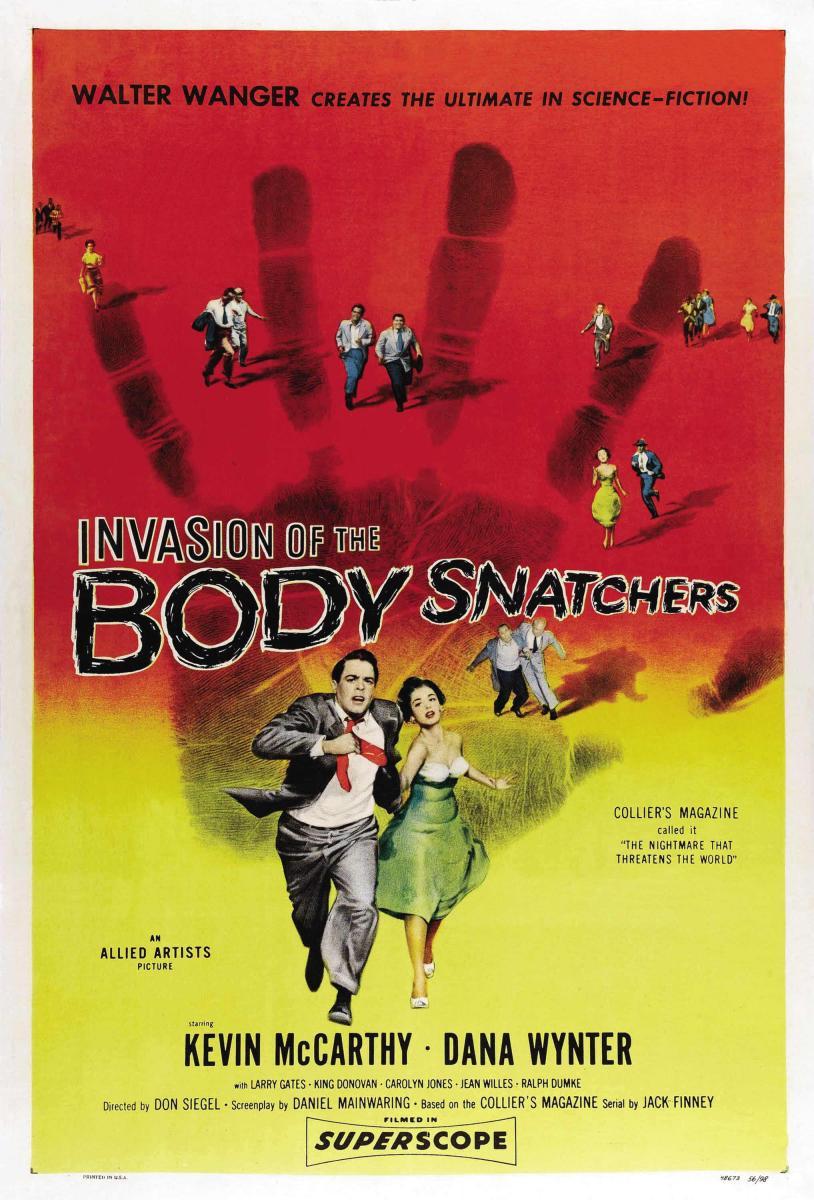

Por desgracia, lo que estamos viviendo actualmente en nuestro entorno, aunque también da miedo, no es una película. Ojalá lo fuera. Ojalá pudiéramos mirar el reloj y contar los minutos que faltan para que se enciendan las luces y la pesadilla acabe como acaban las películas, dejándonos con ese sabor peculiar, entre estimulante e incitador a la reflexión… Reflexión, sí. Me gusta ponerme en la piel del personaje e intentar imaginar qué siente en esa situación espeluznante. Qué le pasa al protagonista cuando, por ejemplo, sus amigos, sus personas más cercanas y queridas son mordidas por un zombie, o atacadas por un organismo alienígena, o infectadas con un siniestro virus y, de pronto, se ponen a perseguir y a comerse a quien se le ponga por delante. Teniendo que alejarse y protegerse para escapar ileso de esos monstruos en los que se acaba de convertir la gente, incluyendo a sus seres queridos. Seguramente, a estas alturas, ya pensáis que lo habéis adivinado: Que me estoy refiriendo a pelis del tipo «La noche de los muertos vivientes», «Resident Evil» o «La invasión de los ultracuerpos»

Pues sí… y no. Y eso que habiendo justo acabado el Festival de Cine Fantástico de Sitges parece que vendría a huevo. Ojalá hoy sólo quisiera hablaros de cine. Pero resulta que no. Hoy quiero hablaros… de lo que nos está pasando, aquí y ahora.

Veo a mi alrededor como la gente se transforma por momentos. Cambios súbitos de posicionamiento. Giros inesperados en sus patrones de pensamiento e ideologías. Discursos aprendidos que se expresan con unos niveles de agresividad y violencia sólo comparables con la rapidez con la que se propaga su contagio. Personas ayer sensatas, de pronto, han reemplazado la razón por la locura. Mentiras y manipulaciones de diferente signo, pero tan obvias las unas como las otras, se erigen como credo obligatorio so pena de vituperio y escarnio público. Los argumentos han perdido toda lógica, la moderación se torna sospechosa, la emocionalidad se desborda y la impulsividad toma el control.

El instinto agresivo se despierta y se despliega sin ningún freno, sin ninguna contención, diría incluso que hasta con orgullo y un cierto exhibicionismo. De pronto surgen extraños compañeros de cama de donde nadie se lo espera mientras viejos amigos dejan de hablarse. Hay compañeros que se temen y vecinos que se callan y, acurrucados, sólo esperan pasar desapercibidos el tiempo suficiente hasta que amaine la tormenta… si es que amaina.

Y todo esto duele, duele mucho. No sólo por las actitudes y las palabras, sino por el horror de comprobar que esto nos pasa con quienes sabemos que nos quieren y saben que los queremos. Y quiera Dios que cuando todo esto pase nos sigamos queriendo igual.

No me digáis que no parece una película, una de zombies. Y no me digáis que más que de terror, es un auténtico drama.

Hace unos días hablaba de que la paz no es la ausencia de guerra, sino el resultado de elegir la guerra adecuada. Sé que mi corazón está en guerra. ¿Cómo podría no estarlo? Diariamente yo también siento el mismo impulso asesino, noto como la furia arde en mis entrañas, las ganas que tengo de cerrarle la boca a éste y al otro, el impulso de empuñar mi razón, que siento como la razón, la única razón. Y diariamente he de hacer un esfuerzo de contención para evitar echar más leña al fuego, detener el dedo en el maldito botón de «compartir» de ese arma de destrucción masiva en que hemos convertido Facebook y Twitter. Quién nos lo iba a decir. Las redes sociales ahora nos permiten agredir, con sólo pulsar un botón, a miles de personas de todas partes a quienes ni siquiera conocemos, sin más responsabilidad que tener que bloquear de vez en cuando a ese que nos ha caído mal. Menudo poderío, ¿verdad? Una auténtica democratización… de la guerra fría.

Y al hilo de las comparaciones me viene a la mente otra película, ésta bastante más reciente. También es de zombies, pero es diferente a cualquiera que haya visto antes. Se llama «La chica con todos los dones». La protagonista: Melanie, una niña de unos 12 años. Es una niña especial en el sentido de que tiene un gran corazón y una enorme capacidad de compasión. Pero… resulta que es una zombie. Y a su gran corazón se une un casi irrefrenable instinto depredador. Esta polaridad, compasión e impulso depredador, va conformando el personaje con el que resulta inevitable identificarse a lo largo de la historia, la cual resulta ser una metáfora muy acertada de lo que somos los humanos y que viene a ilustrar de manera ejemplar el tremendo lío en el que nos hemos metido.

La realidad es que esta polaridad está presente en todos nosotros, TODOS sin excepción. Los malos y los buenos, los opresores y los oprimidos, pues no hay lo uno sin lo otro ni lo otro sin lo uno. No hay opresor que no sea también oprimido. No hay oprimido que no sea también opresor. Y ya podemos disfrazarlo como queramos: Podemos llamarlo cumplimiento de la legalidad o ejercicio de la voluntad del pueblo, libertad o normalidad, autoritarismo o democracia. El instinto depredador, ese bicho que llevamos dentro, nuestra parte zombie, se encuentra en todos y cada uno de nosotros e ignorarlo es la mejor manera de darle alas. Creernos que somos nosotros quienes estamos en lo cierto, en el lado de la verdadera justicia, de la verdadera democracia, en definitiva, de la verdad, mientras el otro es el que está equivocado, sólo sirve para colocarnos en una posición de superioridad moral desde la cual cualquier agresión es válida. Y aquí es importante recordar, para quien tanto rechaza la agresión que hasta es capaz de negar la propia, que la agresión no reconocida a menudo emerge en forma de agresión pasiva. Y no por ello es menos agresión. No en vano se dice que «El mayor engaño del demonio consiste en hacernos creer que no existe».

No queda otra. Si queremos paz hemos de parar la guerra. Y si queremos parar esta guerra, debemos sujetar a nuestro bicho. Ésta y no otra ha de ser nuestra batalla. Y ello empieza por estar dispuestos a reconocer esta parte zombie nuestra, conocer sus estratagemas y estar atentos para ver cuándo aprovecha para escurrirse entre nuestros actos y nuestras palabras. Fallaremos, nos equivocaremos, agrediremos. Pero tomémonos la responsabilidad de recoger velas y empezar de nuevo, una y otra vez. Las que haga falta.

Sí, ya sé que me repito, pero creo que la situación así lo requiere. El enemigo está dentro. No fuera. Si queremos paz, apaguemos el fuego. Entre todos.

PAZ, PAZ, PAZ (una y otra vez)

Os quiero, ya sabéis quienes.

David Magriñá

Gracias David por expresar con palabras lo que siento!

Gracias a ti, Carmen. Un abrazo.