I

La trampa de la inocencia

Al borde de la vida, seguimos jugando a ser niños para poder sentirnos inocentes, como cuando el tiempo era nuevo. Pero no es nuevo ni hay inocentes. Inconscientes, seguro; inocentes, no.

Cuántos diríamos que somos «buenas personas». Y, de entre los que quizá diríamos que «no tanto», cuántos diríamos que somos «malas personas».

De cuántos diríamos que son «buenas personas». Y, de entre los que quizá diríamos que «no tanto», de cuántos diríamos que son «malas personas». Y, de entre estos a los que llamaríamos «malas personas», a cuántos conocemos realmente y cuántos simbolizan personajes a quienes les colgamos los monstruos de nuestras pesadillas, los villanos de nuestras paranoias.

(Madre mía, parezco Bilbo Bolsón liando a los invitados a su cumpleaños justo antes de desaparecer)

Es asombroso cómo, de entre tanta «buena gente», o «no mala», o «no tanto», puede surgir tal dolor, tal crueldad, tal indiferencia, tal abismo… Inocentes, injustamente echados del paraíso, hundidos en lodazales que, visto lo visto, habrán tenido que crear necesariamente otros o en los que tampoco habremos colaborado tanto…

La inocencia, a estas alturas, es lo más desesperante, lo que más impotentes nos vuelve, porque no nos permite la salida de cambiar ni la de rectificar. Afortunadamente, también es lo más falso. Démonos la enhorabuena porque de la realidad, de la responsabilidad procede la alegría de poder, y el precio del dolor de ver y asumir las consecuencias de nuestros actos es una cuota irrisoria comparada con la inmensidad de ese poder y esa libertad genuinos.

No hay guerreros inocentes. Ésos están muertos ya antes de ponerse en pie y únicamente cronifican y envenenan las batallas

II

Pesar y barrer el corazón

Al borde de la vida, pesemos ya nuestro corazón, conozcamos conscientemente sus recovecos. Sin dramas. Sin engaños. Sabiendo que el miedo mata tanto como el odio; la mentira y la hipocresía, tanto como la saña; el abandono y el resentimiento, tanto como la intención de dañar; que la maldad pura es moneda bastante escasa y es mucho más fácil traicionar desde la debilidad, la indignación, la indiferencia, el egoísmo… La bondad y la crueldad del mundo son espejos de nuestros propios rostros, reflejos de nuestras caras de buenas personas, con propósitos normalmente constructivos y casi nunca demasiado destructivos.

Por eso, al borde de la vida, barramos y aireemos los rincones, las estancias ocultas, los cuartos trasteros de nuestro corazón. No porque «seamos malos» sino porque nuestra ausencia de maldad adquiere, no obstante, formas que sorprendentemente destrozan y enferman. Por nuestra dignidad, por el respeto hacia nosotros mismos y hacia el mundo, procuremos soltar el «yo no he sido» aunque podamos defender que no hemos sido, el «sin querer» aunque no lo hayamos querido. Respondamos. Demos la cara. Paremos las locuras. Pongamos los medios. Dejemos de hibernar o de contemplar con desmayada indulgencia los grilletes de nuestras compulsiones, nuestros narcisismos y nuestros caprichos.

La vida llega. El mundo va en serio. Las cosas están pasando. Día a día, en el hacer y en el no hacer, las construimos, las permitimos, las abonamos, las pisoteamos, las matamos de hambre… Tanto poder se nos ha dado. De tanta responsabilidad disfrutamos. Celebrémoslo.

Dejemos ya a los niños siendo niños. No nos toca. Démosle la vuelta a nuestro corazón de buenas – o no tan malas – personas para que caigan las trampas con las que emponzoñamos el mundo y ahogamos nuestra plenitud. Atravesemos el dolor que en ello pueda haber con alegría. Con la alegría del que sabe que ésa es la mayor revolución posible, la que se hace desde dentro y hacia fuera, la que lucha día tras día a favor de la gente, a favor de lo humano.

Infinitamente más poderosa, profunda y definitiva que la que azuzamos contra los errores y los crímenes de unos malvados que siempre están fuera de nosotros mismos.

III

Primavera

Ayer, una de las primeras felicitaciones de Pascua que recibí fue la que compartía Mireia Darder, de quien tanto y con quien tanto he aprendido, y desde hace tanto tiempo (gracias, querida Mireia). Era un texto, transmitido de WhatsApp a WhatsApp, que recordaba el origen de la palabra Pascua (‘pascae’ en latín, que viene del hebreo ‘pesaj’ a través del griego ‘pasja’): paso. El paso de la esclavitud a la libertad para los judíos, el paso de la muerte a la vida para los cristianos, la supremacía del espíritu sobre la materia para muchos de los agnósticos que encuentran en la Pascua un sentido. Y nos animaba a pasar de lo dañino e inservible a lo nuevo, a lo luminoso que carece de valor si no acaba siendo también luz para los demás.

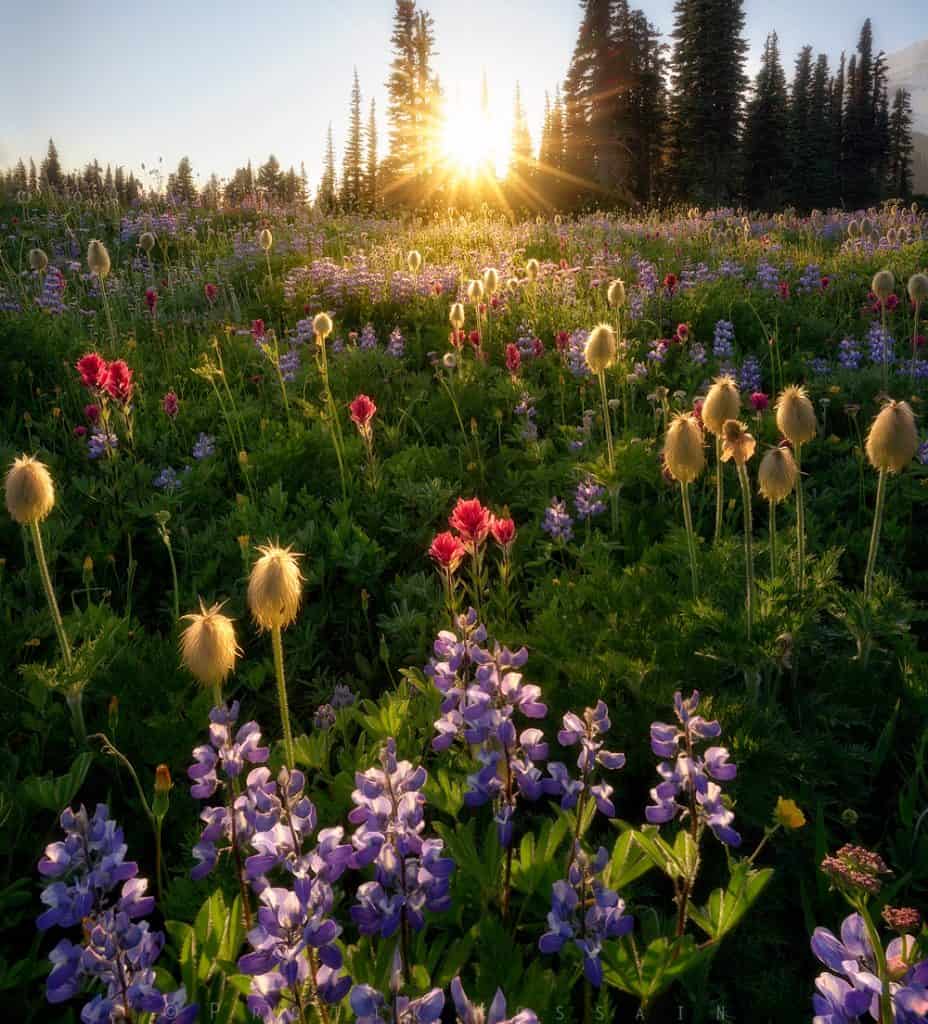

El paso del invierno a la primavera, como nos recordaba hace unos días David en uno de sus escritos.

De qué nos sirve que llegue la primavera si no abrimos la ventana ni salimos por la puerta hasta que la vida no haya vuelto a contraerse.

Por eso, al borde de la vida, cultivemos el amor, la sinceridad y la fuerza que hacen posible la confianza legítima. Y también la alegría. Deshagamos entuertos, limpiemos heridas viejas, digamos la verdad, reparemos estropicios, alimentemos la compasión y, especialmente, pongamos cuidado en mirar a la vez con sabiduría y ojos limpios, actitud que quizá a menudo esté en el origen de muchas, muchas cosas.

Ésas son las batallas más cuidadas y deseadas del guerrero, aquellas para las que es necesario plantarse con más delicada firmeza.

De verdad, hagamos un mundo mejor aunque suene a utopía de niños.

Feliz Pascua, queridos.

Marian Quintillá

Y a vueltas con la inocencia, no hace mucho alguien me decía, en relación con determinado conflicto político, que «claro que todos somos personas, pero unos más que otros». ¡Y esta persona iba y se quedaba tan ancha! (y adivinad en qué lado se colocaba ella)

Mientras sigamos con actitudes tan obviamente infantiles como ésta no vamos a parar de llenar el mundo de basura, de nuestra basura, la de todos, tanto la de los que se creen que son más personas que otros como la de aquellos que puedan serlo menos, si es que eso es posible. Y creo, firmemente, que es ésta basura, más que ningún gran malvado, lo que está haciendo que el mundo se vaya a pique.