Quizás más de uno recuerde una novela que se hizo muy popular durante mi adolescencia. Me refiero a «La historia interminable», de Michael Ende. Yo era muy joven. Y lo recuerdo como la primera vez que comprendí qué era eso de una alegoría, algo que hasta ese momento sólo conocía por haberlo estudiado en literatura. Más, en concreto, creo que fue la primera historia sobre el viaje del héroe que leí en mi vida. Aunque entonces aún no sabía lo que eso significaba.

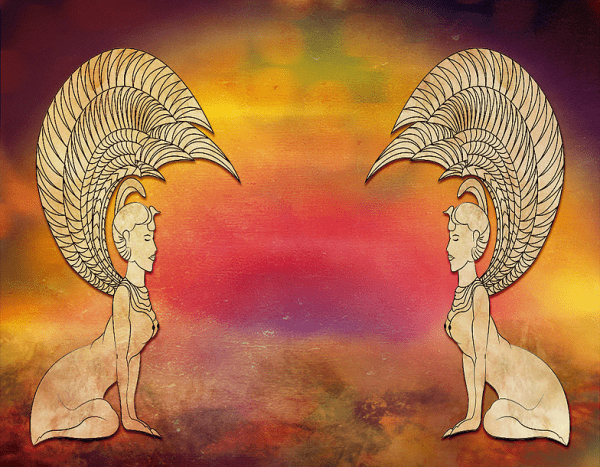

Sea como fuere, hay un pasaje que viene a mi memoria cuando pienso en las muchas pruebas a las que ha de enfrentarse el héroe durante su viaje. Una de las puertas que Atreyu, el alter ego del protagonista Bastian, héroe indiscutible (y, por supuesto, anónimo) de nuestra historia, se encuentra en el curso de su camino está flanqueada por dos esfinges enfrentadas. Énguivuck, personaje iniciador encarnado en la forma de un gnomo, le explica la situación:

«La primera, la Puerta del Gran Enigma, es la que has visto con mi catalejo. Con las dos esfinges. Esa puerta está siempre abierta… como es lógico. No tiene batientes. Sin embargo, nadie puede pasar por ella, salvo si… —Énguivuck levantó en el aire un minúsculo dedo índice—, salvo si las esfinges cierran los ojos.»

Y aquí está la primera perla de la historia. No hay puerta, no hay batientes. Sólo dos esfinges enfrentadas. Un paso aparentemente abierto para el viajero incauto. Sin embargo, se encuentra cuidadosamente custodiado por unos guardianes de piedra que, sin duda, nos cogerán por sorpresa cuando menos lo esperemos si no nos mantenemos bien despiertos. ¿No os suena de algo?. La clave viene algo después, siguiendo el relato del gnomo:

«La mirada de una esfinge es algo totalmente distinto de la mirada de cualquier otro ser. Nosotros y todos los demás seres percibimos algo con la mirada. Vemos el mundo. Pero una esfinge no ve nada; en cierto sentido, es ciega. En cambio, sus ojos transmiten algo. ¿Y qué transmiten sus ojos? Todos los enigmas del mundo. Por eso las dos esfinges se miran mutuamente. Porque la mirada de una esfinge sólo puede soportarla otra esfinge. ¡Y puedes figurarte lo que le ocurre a quien se atreve a interferir el intercambio de miradas entre las dos! Se queda petrificado en el sitio y no puede moverse hasta haber resuelto todos los enigmas del mundo. Bueno, encontrarás los restos de esos pobres diablos cuando llegues.»

Nuevamente, un muro infranqueable. De algún modo, uno de los obstáculos con los que el héroe se encuentra es, nada más y nada menos que la aparente necesidad de resolver todos los enigmas del mundo. No sé vosotros pero, al menos, y no pocas veces, creí que mi camino no tenía otro objetivo que comprender el sentido mismo de la vida. ¡Ahí es nada! Como si eso fuera posible para esta mente de chimpancé venido a más. Lo confieso; hasta ese punto llega mi ignorancia, resultado inevitable de un discreto pero soberbio narcisismo. No es de extrañar que sea, precisamente, dicho sentido el que se encuentra entre las miradas de las esfinges. La conclusión parece clara: intenta descifrar los enigmas de la existencia y tu premio no será otro que quedarte petrificado de por vida (o hasta que los resuelvas, lo cual viene a ser lo mismo). La alternativa, sin embargo, no resulta del todo clarificadora, al menos, desde la mentalidad de quien sigue queriendo encontrar una respuesta:

«Ante algunos visitantes, las esfinges cierran los ojos y los dejan pasar. La cuestión que hasta ahora nadie ha podido aclarar es: ¿por qué precisamente a unos sí y a otros no? No se trata, en modo alguno, de que dejen entrar a los sabios, los valientes y los buenos, y cierren el paso a los tontos, los cobardes y los malos. ¡Ni soñarlo! He visto con mis propios ojos, y más de una vez, cómo han dejado entrar precisamente a algún estúpido mentecato o un infame bribón, mientras las personas más decentes y sensatas esperaban a menudo inútilmente durante meses y tenían que volverse por último con las manos vacías.

—Entonces, ¿qué me aconsejas? —quiso saber Atreyu.—Debes hacer lo que tengas que hacer —respondió el gnomo—. Esperar a que ellas decidan… sin saber por qué.»

«¿El sentido?, ¿De verdad pretendes conocer el sentido? Eso déjamelo a mí. Tú… contempla el misterio.»

Y así fue. Y aquí lo dejo.

P.S. : Disculpadme si he preferido no incorporar en esta ocasión la secuencia de la (a mi juicio) pésima película de este, sin embargo, fantástico relato. En mi humilde opinión, sólo aporta confusión. Y seguro, habrá ocasiones mejores.

Hasta pronto, argonautas.

David Magriñá

Deja tu comentario